So entwickeln sich die Zahlen privater Studierender in Deutschland 2022/2023

Im Wintersemester 2022/2023 war 366.556 Studierende an privaten Hochschulen in Deutschland eingeschrieben. Die Zahl der privaten Studierenden ist in den letzten 10 Jahren damit um 163% gewachsen und ihr Anteil an den Gesamtstudierenden von 5,6% (im WS 2012/2013) auf 12,6% gestiegen. Das bedeutet ein jährliches Wachstum von 10,2%.

Jetzt ist es offiziell: im Wintersemester 2022/2023 waren 366.556 Studierende an privaten Hochschulen in Deutschland eingeschrieben.

Die Zahl der privaten Studierenden ist in den letzten 10 Jahren damit um 163% gewachsen und ihr Anteil an den Gesamtstudierenden von 5,6% (im WS 2012/2013) auf 12,6% gestiegen. Das bedeutet ein jährliches Wachstum von 10,2%.

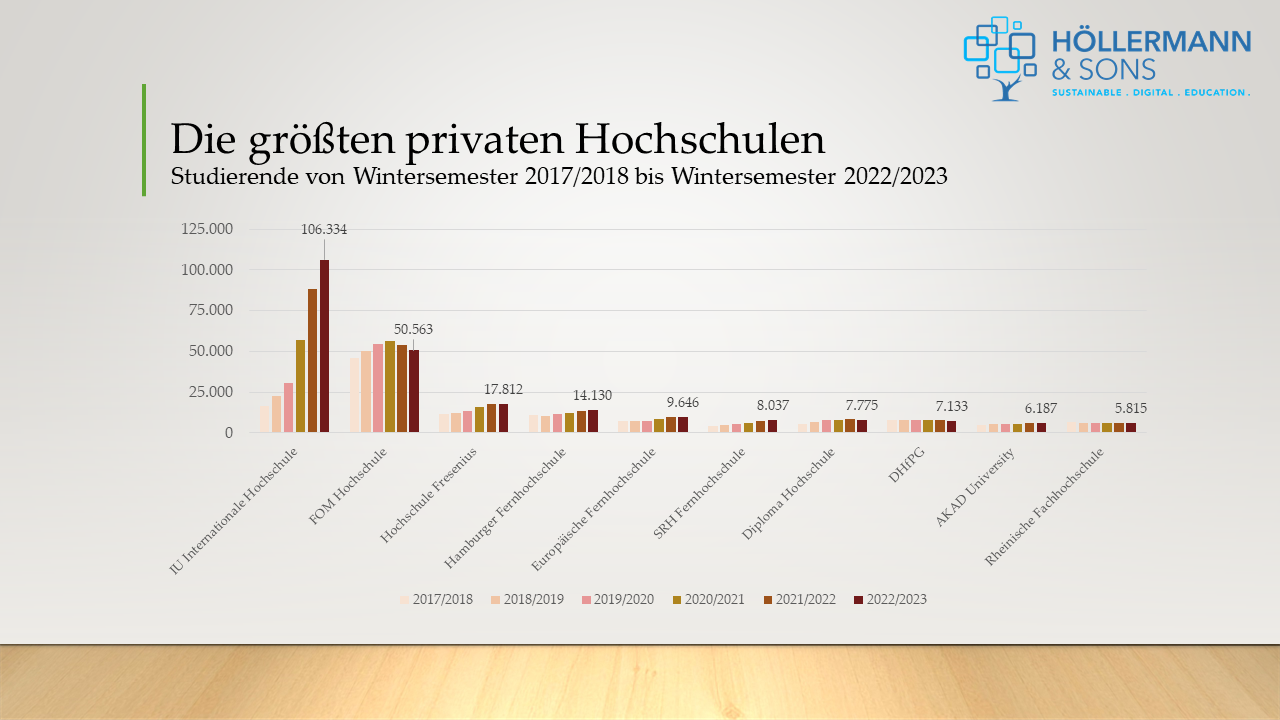

Die meisten Studierenden waren an der IU Internationale Hochschule eingeschrieben (106.334), gefolgt von der FOM Hochschule für Oekonomie & Management (50.563), der Hochschule Fresenius (17.812), der Hamburger Fern-Hochschule (14.130) und der Europäische Fernhochschule (Euro-FH) (9.646).

An diesen TOP 5 der privaten Hochschulen sind heute 54% aller privaten Studierenden angemeldet, die 10 größten Hochschulen vereinen sogar knapp 2/3 der eingeschriebenen privaten Studierenden.

Insgesamt buhlen aktuell 117 private Hochschulen in Deutschland um zahlende Kundschaft. Der größere Teil (64) hat dabei unter 1.000 Studierende und über 50 haben im letzten Jahr Studierende verloren. Über die letzten 10 Jahre hingegen konnten fast alle privaten Hochschulen deutlich wachsen, nur 16 sind kleiner als vor einer Dekade.

Insgesamt zeigt sich der private Hochschulmarkt damit weiterhin als sehr robust, selbst die Pandemie und wirtschaftliche Verwerfungen konnten ihm wenig anhaben. Gleichzeitig profitieren insbesondere Anbieter von berufsbegleitenden Studienprogrammen überproportional vom Wachstum.

Klassische Vollzeitprogramme mit starkem Campusbezug entwickeln sich weniger dynamisch, was auch an der Demografie liegt: die Studienquoten der Schulabgänger:innen stabilisieren sich, die Zahl der Abiturient:innen hingegen sinkt. Damit entspannt sich die Situation an staatlichen Hochschulen, deren Mangel an Studienplätzen in der Vergangenheit häufig ein Grund für ein privates Studium war.

Gerade die staatlichen Hochschulen bieten aber weiterhin sehr wenige berufsbegleitende oder Teilzeitstudiengänge an, so dass hier wenige Alternativen zu privaten Anbietern bestehen. Auch neue Themen und Angebote für bisher benachteiligte Studiengruppen werden vor allem von privaten Hochschulen entwickelt.

Außerdem sprechen die hohe Serviceorientierung, intensive Betreuung und exzellente Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt für ein Studium an einer privaten Hochschule. Auch in Zukunft wird der private Studienmarkt in Deutschland somit voraussichtlich wachsen, wenngleich ggf. nicht mehr mit denselben Wachstumsraten wie in den letzten Jahren.

Die 25 größten, privaten Hochschulen

IU Internationale Hochschule: 106.334

Hochschule für Ökonomie und Management (FOM): 50.563

Hochschule Fresenius: 17.812

HFH Hamburger Fern-Hochschule: 14.130

Europäische Fern-Hochschule (Euro-FH): 9.646

SRH Fernhochschule: 8.037

Diploma Hochschule: 7.775

DHfPG: 7.133

AKAD University: 6.187

Rheinische Fachhochschule: 5.815

Fachhochschule des Mittelstandes (FHM): 5.630

Steinbeis Hochschule: 5.384

Hochschule Macromedia: 5.060

Wilhelm Büchner Hochschule: 4.915

Medical School Hamburg (MSH): 4.845

PFH Göttingen: 4.447

UE University of Europe: 4.302

IST - Hochschule für Management: 4.278

Hochschule für angewandtes Management: 3.900

Frankfurt School of Finance & Management: 3.894

APOLLON Hochschule: 3.511

International School of Management (ISM): 3.407

h_da: 3.388

SRH Hochschule - Heidelberg: 3.102

Universität Witten-Herdecke: 3.011

Die Harvard University setzt auf KI-Tutoren

Die Harvard University setzt in Zukunft offiziell KI-Tutoren in ihren Informatik Kursen ein. Die Systeme sollen Studierenden dazu dienen, Fehler im Code zu finden, Feedback zu Entwürfen zu erhalten und individuelle Fragen zu Fehlermeldungen und unbekannten Codezeilen zu beantworten.

Die Harvard University hat angekündigt, in Zukunft einen KI-Tutor als offizielles Lerntool in ihren Informatikkursen einzuführen.

Ab kommenden Semester werden Studierende des Einführungskurses Informatik (CS50) dazu aufgefordert, KI-Systeme zu nutzen, um Fehler im Code zu finden, Feedback zu ihren Entwürfen zu erhalten und individuelle Fragen zu Fehlermeldungen und unbekannten Codezeilen zu beantworten.

Das Ziel ist es, einen persönlichen Tutor bereitzustellen, der rund um die Uhr Unterstützung beim Lernen bietet. Harvard hat dafür ein eigenes Sprachmodell namens "CS50 Bot" entwickelt, das ähnlich wie ChatGPT oder GitHub Copilot funktioniert. Das Tool von Harvard zielt aber darauf ab, die Studierenden durch Fragetechniken darin zu unterstützen, selbst Lösung für Fragen zu erarbeiten, anstatt einfach Antworten zu liefern. Aktuelle Modelle seien, so Harvard, einfach zu effektiv und auskunftsfreudig für den Einsatz an Hochschulen und nähmen den Studierenden damit zu viel Verantwortung ab.

Der CS50-Kurs ist einer der beliebtesten Kurse der Universität und wird auch über edX angeboten. Die neue KI-Richtlinie gilt somit auch für die edX-Variante des Programms.

Die Entscheidung von Harvard ist auch eine Reaktion auf die Herausforderungen, denen sich Universitäten und Hochschulen seit dem Aufkommen von #ChatGTP & Co. gegenübersehen. Es wird immer schwieriger (bzw. unmöglich), den Einsatz von KI-Systemen z.B. bei der Erstellung von Studienarbeiten nachzuweisen und die Tools bestehen Klausuren und Prüfungen mit immer besseren Resultaten. Ein Verbot der KI-Systeme ist damit zwar formal möglich, lässt sich in der Praxis aber nicht umsetzen. Dass KI in den Harvard Programmen genutzt werden kann und soll, ist somit ein logischer Schritt und könnte dazu beitragen, dass Studierende effektiver und individueller lernen.

Gleichzeitig betont David J. Malan, Professor für Computer Science an der Harvard University und Kursleiter für CS50, wie wichtig kritisches Denken und die Bewertung von Informationen in Studienprogrammen ist. Gerade diese Fähigkeiten sollten durch den "CS50 Bot" gefördert werden.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier.

AI-Tutoren in Online-Kursen führen zu deutlich höheren Abschlussquoten und besseren Lernergebnissen

Online-Schulungen mit AI-gestützten Tutoren sind doppelt so effektiv wie herkömmliche Online-Programme. Das zumindest berichtet eine neue Studie der University of Bath, des Mila - Quebec Artificial Intelligence Institute und dem EdTech Anbieter Korbit.

Online-Schulungen mit AI-gestützten Tutoren sind doppelt so effektiv wie herkömmliche Online-Programme.

Das zumindest berichtet eine neue Studie der University of Bath, des Mila - Quebec Artificial Intelligence Institute und dem EdTech Anbieter Korbit Technologies Inc.

Für die Studie wurden 200 Mitarbeiter:innen eines vietnamesischen Unternehmens ohne Vorkenntnisse in Data Science in drei verschiedene Kurse aufgeteilt: Eine Gruppe lernte über einen traditionellen MOOC, eine zweite Gruppe über die Korbit-Plattform ohne KI-Tutor und eine dritte Gruppe über die Korbit-Plattform mit KI-Tutor.

Die Ergebnisse waren beeindruckend:

Der KI-Assistent beeinflusste die Lernzeiten signifikant positiv. Lernende mit AI-Tutore verbrachten 40% mehr Zeit auf der Plattform als Personen, die ohne KI-Tutor lernten.

Teilnehmer:innen, denen ein KI-gestützter Tutor zur Seite gestellt wurde, erzielten bei den Abschlusstests um 2 bis 2,5-fach höhere Lernzuwächse als Teilnehmer:innen der anderen Programme.

Die Abschlussquote war bei Lerner:innen mit KI-Tutor mehr als doppelt so hoch (40,9%) wie beim MOOC (18,5%) und mehr als 35% höher auf derselben Plattform ohne AI-Tutor 29,4%).

Insgesamt zeigt sich, dass AI-Assistenten, die z.B. direktes Feedback bei Tests geben, Lernprozesse begleiten und zusätzliche Erläuterungen bereitstellen, einen sehr positiven Einfluss auf Online-Lernprogramme haben können.

Ob AI-Assistenten damit sie besser als menschliche Tutor:innen sind, kann die Studie aber natürlich nicht identifizieren. Sie untersucht nur, ob besonders kostengünstige Programme, in denen ein persönlicher Kontakt und eine individuelle Betreuung typischerweise nicht geleistet werden können, durch AI-Systeme verbessert werden können. Das immerhin lässt sich gut nachvollziehen.

Die gesamte Studie finden Sie unter https://lnkd.in/eJX59mGj .

Der Wettbewerb um Studierende: Erfolgreiche Strategien für Hochschulen

Wie können Hochschulen im Wettbewerb um Studierende punkten? Welche Faktoren berücksichtigen Studierende bei der Wahl einer Universität? Und was sollten Bildungseinrichtungen bei der Entwicklung von Marketingstrategien beachten? Hier geben wir einige Antworten.

Universitäten und Hochschulen müssen sich heutzutage immer intensiver im globalen Wettbewerb um die besten Studierenden behaupten. Gefragt sind dabei innovative Werbestrategien und das Wissen um die entscheidenden Faktoren von Studierende bei der Wahl Studienwahl.

In diesem Blogbeitrag möchten wir einen Blick darauf werfen, wie Bildungseinrichtungen, Marketingverantwortliche für Hochschulen und EdTech-Enthusiasten ihre Einrichtungen für Studierende attraktiver gestalten können, um im heutigen Markt erfolgreich zu bestehen.

Wir geben einen Überblick über die aktuellen Herausforderungen, denen sich Hochschulen gegenübersehen, wie etwa der Digitalisierung und Online-Lernen oder der Internationalisierung und steigenden Mobilität der Studierenden. Wir werden erfolgreiche Werbestrategien für Hochschulen untersuchen und aufzeigen, welche Faktoren für Studierende bei der Wahl ihrer Hochschule am wichtigsten sind. Außerdem präsentieren wir inspirierende Fallstudien erfolgreicher Hochschulwerbung in der Praxis und werfen einen Blick auf zukünftige Trends und Herausforderungen im Hochschulwettbewerb.

Aktuelle Herausforderungen im Hochschulmarkt

Sieht man sich die Entwicklungen des Hochschulmarkts der letzten Jahre an, lassen sich einige zentrale Herausforderungen für Universitäten identifizieren. Zu diesen gehören:

Digitalisierung und Online-Lernen

Die Digitalisierung hat die Bildungslandschaft grundlegend verändert und bietet sowohl Chancen als auch Herausforderungen für Hochschulen. Online-Lernen und die Verfügbarkeit von MOOCs (Massive Open Online Courses) haben die Erwartungen der Studierenden an Flexibilität und Zugänglichkeit von Bildungsangeboten erhöht. Hochschulen müssen sich anpassen und innovative Online- und Hybrid-Angebote entwickeln, um im Wettbewerb um Studierende bestehen zu können.

Internationalisierung und steigende Mobilität der Studierenden

Die Globalisierung und der zunehmende internationale Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern eröffnen Hochschulen neue Möglichkeiten, um talentierte Studierende aus der ganzen Welt anzuziehen. Gleichzeitig erhöht dies jedoch auch den Wettbewerb, da Studierende nun Zugang zu einer größeren Auswahl an Bildungseinrichtungen haben. Hochschulen müssen ihre Internationalisierungsbemühungen intensivieren und ein attraktives, multikulturelles Umfeld schaffen, um Studierende aus verschiedenen Ländern und Kulturen erfolgreich anzusprechen.

Wachsende Bedeutung von Rankings und Reputation

Rankings und die allgemeine Reputation von Hochschulen spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Entscheidungsfindung von Studierenden. Um sich im Wettbewerb abzuheben, müssen Hochschulen ihre akademische Qualität, Forschungsleistung und Lehrmethoden kontinuierlich verbessern und gleichzeitig ihre Erfolge effektiv kommunizieren.

Veränderte Erwartungen der Studierenden

Die heutige Generation von Studierenden hat andere Erwartungen an ihre Hochschulausbildung als frühere Generationen. Sie suchen nach einem personalisierten Studienerlebnis, praktischer Berufsvorbereitung und einer engen Verbindung zwischen Theorie und Praxis. Hochschulen müssen diese veränderten Bedürfnisse erkennen und darauf eingehen, um attraktiv für Studierende zu bleiben.

In Anbetracht dieser Herausforderungen müssen Hochschulen ihre Strategien überdenken und innovative Wege finden, um Studierende erfolgreich zu werben und langfristig zu binden.

Wichtige Faktoren in der Hochschulwahl

Aber was wollen Studierende eigentlich? Welche Faktoren sind für die Wahl einer Hochschule besonders relevant?

Klar ist: Die Entscheidung für eine Hochschule ist für Studierende von großer Bedeutung. Für traditionelle Studierende stellt das Studium einen der größten Schritte im bisherigen Leben dar, bedeutet ein Umzug an einen Hochschulort ein Abschied von Freunden und Familie. Für nebenberuflich Studierende stellt ein Studium eine enorme zusätzliche Zeitbelastung und häufig ein hohes finanzielles Investment dar.

So unterschiedlich Studierende in ihren Charakteren, Erwartungen, Hintergründen und Zielen auch sind, einige zentrale Faktoren spielen bei der Hochschulwahl aber meist eine wesentliche Rolle. Dazu gehören:

Studienformate und -formen

Wer berufsbegleitend Studieren möchte, ist an einer klassischen Präsenzhochschule mit starren Studienstrukturen denkbar schlecht aufgehoben. Wer frisch von der Schule kommt, ist meist auf der Suche nach einem echten „Studentenleben“. Stehen finanzielle Sicherheit und ein Berufseinstieg im Vordergrund, ist ein Duales Studium vielleicht die richtige Wahl. Anbieter sollten sich überlegen, welche Formate sie welcher Interessentengruppe anbieten und wie sie möglichst viele Studierende ansprechen können.

Akademische Qualität und Reputation

Die akademische Qualität und der Ruf einer Hochschule sind zentrale Faktoren, die Studierende bei ihrer Entscheidung berücksichtigen. Hochschulen sollten auf ihre akademischen Stärken, erfahrenen Dozenten und erfolgreiche Forschungsergebnisse hinweisen, um Studierende von ihrer Qualität zu überzeugen.

Studiengebühren und Finanzierungsmöglichkeiten

Die Kosten einer Hochschulausbildung und die verfügbaren Finanzierungsoptionen sind für viele Studierende ein entscheidender Faktor bei der Wahl ihrer Hochschule. Gerade private Hochschulen sollten transparent über Studiengebühren und zusätzliche Kosten informieren und attraktive Stipendien, Studienkredite oder andere finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten anbieten, um Studierenden eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen.

Campusleben und soziale Aspekte

Ein lebendiges Campusleben und die Möglichkeit, sich sozial zu engagieren, sind für viele Studierende wichtige Aspekte bei der Wahl ihrer Hochschule. Hochschulen sollten auf ihre vielfältigen Freizeitangebote, Sportmöglichkeiten, studentischen Vereinigungen und kulturellen Veranstaltungen hinweisen, um ein attraktives soziales Umfeld zu präsentieren.

Standort und internationale Anbindung

Der Standort einer Hochschule und ihre internationale Anbindung können für Studierende, insbesondere für diejenigen, die ins Ausland gehen möchten, wichtige Faktoren sein. Hochschulen sollten auf ihre geografischen Vorteile, die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, die Nähe zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen sowie ihre internationalen Partnerschaften und Austauschprogramme aufmerksam machen.

Jobperspektiven und Karrierechancen

Die beruflichen Perspektiven nach dem Studium sind für viele Studierende ein zentraler Aspekt bei der Wahl ihrer Hochschule. Hochschulen sollten ihren Studierenden effektive Karriereservices anbieten, wie beispielsweise Beratung, Praktikumsvermittlung und Jobmessen, und auf erfolgreiche Alumni verweisen, um die Karrierechancen ihrer Absolventen zu betonen.

Indem Hochschulen diese Faktoren in ihren Werbestrategien berücksichtigen und die Bedürfnisse der Studierenden in den Mittelpunkt stellen, können sie ihre Attraktivität erhöhen und sich im Wettbewerb um Studierende erfolgreich behaupten.

Wie aber sehen Werbestrategien aus, auf deren Basis Hochschulen die Wünsche und Erwartungen der Studierenden adressieren können?

Erfolgreiche Werbestrategien für Hochschulen

Um im heutigen Wettbewerb um Studierende erfolgreich zu sein, müssen Hochschulen innovative und zielgerichtete Werbestrategien entwickeln.

Das ist leichter gesagt als getan ist. Es gibt kein Geheimrezept, dass das Marketing einer Hochschule unwiderstehlich macht, das so einzigartig und individuell ist, dass die Studierenden in Massen an die Hochschule strömen. Marketing ist immer nur so gut wie ein dahinterliegendes Produkt.

Trotzdem gibt es eine Reihe von Ansätzen, die in keiner Werbestrategie fehlen sollten.

Online-Präsenz und soziale Medien

Eine starke Online-Präsenz ist für Hochschulen unerlässlich, um Studierende auf sich aufmerksam zu machen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Die Nutzung von sozialen Medien, wie etwa Facebook, Instagram, Twitter oder LinkedIn, kann dabei helfen, die Zielgruppen direkt anzusprechen und eine emotionale Bindung zu schaffen. Hochschulen sollten dabei auf eine konsistente und ansprechende Kommunikation achten, die auf die Bedürfnisse und Interessen der Studierenden eingeht.

Marketingstrategien

Hochschulen sollten zielgruppenorientierte Marketingstrategien entwickeln, um sich effektiv von der Konkurrenz abzuheben. Dies kann beispielsweise durch gezielte Online-Werbung, die Teilnahme an Bildungsmessen oder die Organisation von Informationsveranstaltungen und Schnuppertagen erreicht werden. Entscheidend ist dabei, die Alleinstellungsmerkmale der eigenen Hochschule herauszustellen und die Vorteile für Studierende klar zu kommunizieren.

Storytelling

Eine wirkungsvolle Methode, um potenzielle Studierende für die eigene Hochschule zu begeistern, ist das Storytelling. Indem Hochschulen authentische Geschichten von aktuellen Studierenden, Alumni oder Lehrkräften erzählen, können sie eine emotionale Verbindung zu ihrer Zielgruppe aufbauen und die Werte und Besonderheiten ihrer Institution vermitteln. Gutes Storytelling schafft Identifikation und macht die Hochschule "erlebbar" für Studieninteressierte.

Personalisierung des Studienerlebnisses und Flexibilität

Um auf die individuellen Bedürfnisse und Erwartungen der Studierenden einzugehen, sollten Hochschulen flexible und personalisierte Studienangebote entwickeln. Dies kann beispielsweise durch die Bereitstellung von individuellen Studienplänen, die Möglichkeit zur Teilnahme an verschiedenen Lehrveranstaltungen oder die Kombination von Online- und Präsenzlehre erreicht werden.

Partnerschaften mit der Industrie und Praxisnähe

Hochschulen, die enge Verbindungen zur Industrie und Praxis pflegen, sind für Studierende besonders attraktiv. Durch Kooperationen mit Unternehmen, Praxisprojekte und Praktikumsangebote können Hochschulen den Studierenden den direkten Bezug zum Berufsleben ermöglichen und ihre Karrierechancen verbessern.

Stipendien und finanzielle Anreize

Finanzielle Anreize, wie Stipendien, Studienkredite oder günstige Studiengebühren, können für Studierende ausschlaggebend sein bei der Wahl ihrer Hochschule. Hochschulen sollten daher attraktive Finanzierungsmöglichkeiten anbieten und diese aktiv bewerben, um Studierende für sich zu gewinnen.

Und als wäre das alles nicht genug, gibt es für die Zukunft weitere Herausforderungen, die Hochschulen und Universitäten berücksichtigen sollten.

Zukünftige Trends und Herausforderungen im Hochschulwettbewerb

Natürlich weiß niemand, wie die Zukunft aussieht. Ereignisse wie die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg hatte wohl niemand auf der Agenda und Hochschulen werden wohl immer häufiger „auf Sicht fahren“ und auf aktuelle Entwicklungen reagieren müssen.

Trotzdem lassen sich einige Trends und Herausforderungen identifizieren, denen sich Hochschulen in den kommenden Jahren stellen werden müssen, um im Wettbewerb um Studierende erfolgreich zu bleiben.

Technologische Innovationen

Die rasante Entwicklung neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz, Virtual Reality oder Blockchain wird die Bildungslandschaft weiterhin prägen. Hochschulen müssen in der Lage sein, diese Technologien in ihren Lehr- und Lernangeboten zu integrieren, um den Bedürfnissen der Studierenden gerecht zu werden und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung

Immer mehr Studierende legen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung bei der Wahl ihrer Hochschule. Hochschulen sollten in ihren Werbemaßnahmen und Strategien auf ihre Bemühungen in diesen Bereichen eingehen und zeigen, wie sie zu einer nachhaltigeren und gerechteren Welt beitragen.

Demografischer Wandel

Die demografische Entwicklung und der damit verbundene Rückgang der Studierendenzahlen in einigen Ländern werden den Wettbewerb um Studierende weiter verschärfen. Hochschulen müssen ihre Werbestrategien anpassen und möglicherweise neue Zielgruppen erschließen, um diese Herausforderungen zu bewältigen.

Lebenslanges Lernen

Der Bedarf an lebenslangem Lernen und der zunehmende Fokus auf Kompetenzentwicklung werden Hochschulen dazu zwingen, ihre Angebote über den traditionellen Studienbereich hinaus auszubauen. Dies kann beispielsweise durch die Entwicklung von berufsbegleitenden Weiterbildungsprogrammen oder Zertifikatskursen geschehen.

Diversität und Inklusion

Die Förderung von Diversität und Inklusion wird für Hochschulen immer wichtiger, um ein vielfältiges und bereicherndes Umfeld für Studierende zu schaffen. Hochschulen müssen in ihren Werbemaßnahmen und Strategien auf diese Aspekte eingehen und sicherstellen, dass sie für Studierende aus unterschiedlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Hintergründen attraktiv sind.

Angesichts dieser Trends und Herausforderungen sollten Hochschulen ihre Werbestrategien kontinuierlich weiterentwickeln und an die sich ändernden Bedingungen anpassen. Indem sie die Bedürfnisse der Studierenden in den Mittelpunkt stellen und innovative Lösungen für die Herausforderungen von morgen entwickeln, können Hochschulen im Wettbewerb um Studierende erfolgreich bestehen und ihre Attraktivität langfristig sichern.

Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung an Hochschulen

Welche Chancen bietet die Digitalisierung von Hochschulen? Wie geht man mit den Herausforderungen von Digitalisierungsprojekten um? Und welche Aspekte sollte man unbedingt berücksichtigen, damit der digitale Wandel an Universitäten gelingen kann? Damit beschäftigt sich dieser Artikel unseres Bildungsblogs.

Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir leben, lernen und lehren. Im Hochschulbereich hat die Digitalisierung – nicht erst seit den jüngsten Diskussionen um ChatGPT – längst Einzug gehalten und bietet zahlreiche Chancen… aber auch einige Herausforderungen.

In diesem Beitrag möchte ich einen Blick darauf werfen, welche Möglichkeiten die Digitalisierung für Hochschulen bietet und welche Herausforderungen dabei zu meistern sind. Wir diskutieren die Vorteile digitaler Lehr- und Lernformate und geben Tipps zur erfolgreichen Umsetzung.

Zudem beleuchten wir die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Rolle von Lehrenden und Lernenden, sowie auf die Organisation von Hochschulen. Dabei gehen wir auch der Frage nach, wir durch die Nutzung digitaler Tools in der Hochschulverwaltung administrative Prozesse schneller und effektiver gestaltet werden können und so die Studierendenzufriedenheit gesteigert wird.

Eine kurze Geschichte der Digitalen Bildung: Von Telekollegs und MOOCs

Bereits in den 1980er Jahren begannen Hochschulen damit, erste Computer-Systeme zur Unterstützung der Lehre und Forschung zu nutzen. Einige Beispiele waren zum Beispiel:

Simulationsprogramme: Mit Hilfe von Simulationsprogrammen konnten komplexe mathematische Modelle berechnet werden, um wissenschaftliche Fragestellungen zu bearbeiten.

Statistik-Software: Statistik-Software wie SPSS oder SAS wurde eingesetzt, um empirische Forschungsergebnisse auszuwerten und statistische Analysen durchzuführen.

Textverarbeitung: Textverarbeitungsprogramme wie Word Perfect oder Microsoft Word ermöglichten eine einfache und schnelle Erstellung von wissenschaftlichen Texten und Publikationen.

Lernsoftware: Es wurden erste Lernsoftware-Programme entwickelt, die das Lernen und die Wissensvermittlung unterstützen sollten. Ein Beispiel hierfür ist das Programm "LOGO", das zur Vermittlung von Programmierkenntnissen eingesetzt wurde.

Mit der Verbreitung des Internets in den 90er und 2000er Jahren gewannen dann digitale Medien und neue Kommunikationsformen an Bedeutung:

E-Mail: Die E-Mail-Kommunikation wurde an Hochschulen immer wichtiger. Sie ermöglichte eine schnelle und unkomplizierte Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden sowie innerhalb der Hochschule. Vorreiter waren dabei (wieder einmal) die Hochschulen in den USA, Deutschland folgte zögerlich.

Online-Lernplattformen: Ebenfalls in den 90ern entstanden die ersten Online-Lernplattformen wie beispielsweise WebCT oder Blackboard. Diese ermöglichten es Lehrenden, Lernmaterialien und Aufgaben online zur Verfügung zu stellen und Studierende konnten über die Plattformen miteinander interagieren und diskutieren.

Virtuelle Konferenzen: Mit der Verbreitung des Internets wurden – zumindest international – virtuelle Konferenzen immer beliebter. Sie ermöglichten es Forschern und Wissenschaftlern, aus der Ferne an Konferenzen und Veranstaltungen teilzunehmen.

Multimediale Lehr- und Lernformate: Auch die ersten multimedialen Lehr- und Lernformate entwickelt wurden in diesem Zeitraum entwickelt. Es entstanden beispielsweise CD-ROMs mit Lerninhalten oder interaktive Online-Kurse mit Video- und Audio-Inhalten, meist noch – gerade wegen der geringen Datenbreiten – rudimentär aufbereitet.

Im neuen Jahrtausend sahen wir dann eine wahre Explosion neuer digitaler Lehr- und Lernformate. Einige Beispiele gefällig?

Web 2.0-Technologien: Anfang des Jahrtausends entstanden zahlreiche neue Web 2.0-Technologien wie Wikis, Blogs oder Podcasts. Diese ermöglichten es Studierenden und Lehrenden, sich selbstständig Wissen anzueignen und zu teilen sowie kollaborativ an Projekten zu arbeiten.

Social Media: Mit der Verbreitung von Social Media entstanden auch neue Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit und Vernetzung. Plattformen wie Facebook, YouTube oder Twitter wurden immer wichtiger und ermöglichten es Studierenden - und auch Lehrenden - sich zu vernetzen und auszutauschen.

MOOCs (Massive Open Online Courses): Seit den 2010ern erlebten MOOCs einen ersten Höhenflug, Plattformen, die es Studierenden weltweit ermöglichten, kostenlose Online-Kurse von renommierten Hochschulen zu belegen. 2011 wurde Udacity gegründet, 2012 folgten dann edX, Coursera und FutureLearn. MOOCs wurden schnell populär und haben die Hochschullandschaft nachhaltig verändert, indem sie eine größere Anzahl von Studierenden erreichten und den Zugang zu Bildung für Menschen aus aller Welt erweiterten.

Blended Learning: In Deutschland gewannen Blended Learning Angebote, also die Kombination aus Präsenz- und Online-Lehre, nur langsam an Bedeutung. Zunehmend wurden diese Formate von Hochschulen aber als Ergänzung zur Präsenzlehre eingesetzt. Dabei wurden auch immer mehr Hybrid-Lehrformate entwickelt, die Präsenzlehre mit E-Learning-Elementen kombinierten… und spätestens mit Corona kam der Durchbruch der Online-Lehre.

Digitalisierung hat also schon seit langem Einzug in die Hochschulbildung gehalten und wird inzwischen als einer der wichtigsten Faktor für die Zukunftsfähigkeit von Hochschulen angesehen. Dabei haben sich nicht nur die technologischen Möglichkeiten, sondern auch die Erwartungen der Studierenden und die Anforderungen an die Lehre und Organisation von Hochschulen verändert.

YouTube, Netflix, Amazon… oder Hochschule?

Moderne Medienangebote wie Netflix, YouTube und Soziale Netzwerke spielen dabei eine zentrale Rolle. Studierende sind heute an interaktive, multimediale und personalisierte Angebote gewöhnt, die sie jederzeit und überall nutzen können. Auch Erfahrungen mit populären Apps haben die Erwartungen der Studierenden massiv verändert. Noch nie war es so leicht, Zugriff auf Informationen und Services zu erhalten und auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das hat auch Implikationen für Bildungsangebote.

So erwarten Studierende heute eine flexible und individualisierte Lehr- und Lernumgebung und eine moderne, digitale administrative Infrastruktur.

Wöchentliche Sprechstunden in Präsenz? Lange Reaktionszeiten auf E-Mails? Papierbasierte Prozesse? Das passt nicht mehr in die heutige Erfahrungswelt, ebenso wenig wie das Fehlen digitaler Lehr- und Lernformate.

Hochschulen, die die Erwartungen der jungen Generationen erfüllen und digitale Lösungen erfolgreich einsetzen, werden wiederum in der Lage sein, ihre Position im deutschen Hochschulmarkt zu stärken.

Aber wie genau kann das funktionieren? Von welche Chancen und Herausforderungen reden wir und wie können Hochschulen und Universitäten diese nutzen?

Chancen der Digitalisierung an Hochschulen und Universitäten

Die Chancen im Bereich der Digitalisierung lassen sich in folgenden Kategorien zusammenfassen:

Flexibilität und Mobilität: Studierende können ortsunabhängig lernen, Lehrinhalte zeitlich flexibel abrufen aber auch administrative Prozesse komplett digital nutzen.

Individuelles Lernen und Personalisierung: Digitale Lehr- und Lernformate können auf die individuellen Bedürfnisse von Studierenden zugeschnitten werden. Die Resultate sind bessere Lernergebnisse und niedrigere Drop-Out Quoten.

Erweiterung der Lehr- und Lernformate: E-Learning, Blended Learning und andere digitale Formate ergänzen die klassische Präsenzlehre und ermöglichen neue Methoden der Wissensvermittlung. Das motiviert Studierende und erweitert den Methodenkoffer der Lehrenden

Verbesserte Customer Experience: Digitale Lösungen können dazu beitragen, die Customer Experience der Studierenden zu verbessern. Beispielsweise können Chatbots eingesetzt werden, um automatisierte Antworten auf häufig gestellte Fragen von Studierenden zu geben.

Digitale Administration: Durch den Einsatz von digitalen Werkzeugen und Technologien können administrative Prozesse an Hochschulen effizienter gestaltet werden. Zum Beispiel können Bewerbungs- und Zulassungsprozesse digitalisiert werden, was zu einer schnelleren Bearbeitung und geringeren Verwaltungskosten führt.

Noch gar nicht eingegangen wird in dieser Liste dabei auf die Forschung: hier bieten sich so viele andere Möglichkeiten, digitale Tools und Methoden einzusetzen, dass ich diese in einem separaten Beitrag behandeln werden.

Herausforderungen in der Digitalisierung von Hochschulen

Den Chancen der Digitalisierung stehen indes auch einige Herausforderungen gegenüber. Einige dabei umfassen „harte“ IT-Themen, andere behandeln vor allem organisatorische und kulturelle Fragestellungen. Hier nur eine kleine Auswahl der – aus meiner Sicht – wichtigsten Aspekte:

Fehlende Strategie: Oft fehlt Hochschulen ein klares Verständnis darüber, was Digitalisierung überhaupt ist und was man mit ihr erreichen möchte. Ohne klare Zielsetzungen, KPIs und realistische Erwartungen sind Digitalisierungsprojekte aber meist zum Scheitern verurteilt.

Heterogene IT-Infrastruktur: Die IT-Infrastruktur an Hochschulen ist oft heterogen und kann die Integration von digitalen Technologien erschweren. Unterschiedliche Softwarelösungen und Systeme müssen möglicherweise miteinander verknüpft werden, um reibungslose Prozesse zu gewährleisten.

Kosten und Finanzierung: Die Einführung von digitalen Technologien und Methoden kann mit hohen Kosten verbunden sein. Es müssen geeignete Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden, um die Einführung und den Betrieb der Systeme zu gewährleisten.

Mangelnde Digitalkompetenz: Die Nutzung digitaler Technologien erfordert entsprechende Digitalkompetenz von Studierenden und Lehrenden. In vielen Fällen müssen diese digitalen Kompetenzen erst vermittelt und Defizite im Vorfeld identifiziert werden.

Mangelnde Akzeptanz und Widerstand: Die Einführung digitaler Technologien und Methoden kann auf Widerstand stoßen, wenn Studierende oder Lehrende sich unzureichend informiert oder nicht ausreichend geschult fühlen.

Datenschutz und Datensicherheit: Die Digitalisierung von Lehre und Verwaltung stellt hohe Herausforderungen im Bereich Datenschutz und Datensicherheit. Insbesondere müssen sensible Daten von Studierenden und Lehrenden geschützt werden und es müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Dass dies immer wieder zum Stolperstein werden kann, zeigen die Erfahrungen aus den Digitalsemestern während der Corona-Pandemie.

Barrierefreiheit: Digitale Lehr- und Lernformate müssen barrierefrei sein um auch Studierende mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen ein inklusives Lernumfeld bieten.

Best Practices und Tipps zur erfolgreichen Umsetzung der Digitalisierung in der Hochschulbildung

Wie also geht man vor, wenn man Digitalisierungsprojekte im Bildungsbereich erfolgreich umsetzen möchte?

Zum einen ist es empfehlenswert, die Digitalisierung als ganzheitlichen Prozess zu betrachten und nicht nur als Einführung neuer Technologien. Digitalisierung im Hochschulbereich umfasst auch und gerade die Veränderung von Prozessen und Strukturen. Eine erfolgreiche Umsetzung erfordert daher eine strategische Planung und klare Zielsetzung. Dabei müssen auch die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen wie Studierende, Lehrende und Verwaltung berücksichtigt werden.

Ein wichtiger Schritt ist es hierfür, eine Kultur des Wandels und der Innovation zu schaffen. Sie ermöglicht es, Veränderungen positiv zu gestalten. Dabei kann es hilfreich sein, eine klare Kommunikation zu etablieren, um alle beteiligten Akteure von Anfang an mitzunehmen und in den Prozess einzubeziehen.

Schulungs- und Weiterbildungsangebote zur Vermittlung von Digitalkompetenz und die Schaffung von Anreizen können ebenfalls dazu beitragen, dass die Einführung von digitalen Technologien von den Beteiligten angenommen und erfolgreich umgesetzt wird. Wer Tools selbst einsetzt, erkennt ihren Wert schneller, als wenn dieser theoretisch erläutert wird.

Zusätzlich sollten auch Aspekte wie Datenschutz, Datensicherheit und Barrierefreiheit in den Planungsprozess einbezogen werden.

Schritt für Schritt zum Erfolg

Dabei lassen sich folgende Schritte nennen, die sich bei der Digitalisierung von Universitäten als hilfreich erwiesen haben:

Analyse der Ausgangssituation: Eine umfassende Analyse der aktuellen Situation und Bedürfnisse ist notwendig, um zu verstehen, welche Technologien und Prozesse eingeführt werden müssen, um die Ziele zu erreichen.

Erstellung einer Digitalisierungsstrategie: Auf Basis der Analyse sollte eine Digitalisierungsstrategie erstellt werden, die klare Ziele und Maßnahmen beinhaltet. Es sollten auch die notwendigen Ressourcen und das Budget für die Umsetzung berücksichtigt werden.

Einbeziehung der Beteiligten: Es ist wichtig, alle Beteiligten von Anfang an einzubeziehen, um ihre Bedürfnisse und Anforderungen zu berücksichtigen und ihre Unterstützung für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie zu gewinnen.

Schulung und Weiterbildung: Schulungs- und Weiterbildungsangebote sollten bereitgestellt werden, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten über die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, um digitale Technologien erfolgreich zu nutzen.

Umsetzung der Digitalisierungsmaßnahmen: Die Umsetzung der Digitalisierungsmaßnahmen sollte schrittweise erfolgen und klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten sollten festgelegt werden.

Qualitätssicherung: Die Qualität der digitalen Lehr- und Lernformate und der administrativen Prozesse muss sichergestellt werden, um eine hohe Qualität der Lehre und Forschung zu gewährleisten.

Kontinuierliche Optimierung: Die Digitalisierung von Hochschulen ist ein kontinuierlicher Prozess, der regelmäßig überprüft und optimiert werden sollte. Feedback von den Beteiligten sollte gesammelt werden, um Verbesserungspotential zu identifizieren.

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit: Es ist wichtig, die Fortschritte und Erfolge der Digitalisierung von Hochschulen zu kommunizieren und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um die Akzeptanz und Unterstützung für die Digitalisierung zu fördern.

Durch eine klare Strategie, angemessene Ressourcen und geeignete Rahmenbedingungen kann also die Digitalisierung von Hochschulen erfolgreich umgesetzt werden… mit klaren Vorteilen für Studierende, Lehrende und die Verwaltung.

Vorteile für Studierende

Studierende profitieren von der Flexibilität und Mobilität, die digitale Lehr- und Lernformate bieten. Sie können ortsunabhängig lernen und Lehrinhalte zeitlich flexibel abrufen. Zudem können digitale Lehr- und Lernformate auf die individuellen Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten werden, was ein individuelles Lernen und eine Personalisierung ermöglichen. Interaktive Lerninhalte und multimediale Unterstützung erleichtern den Lernprozess und können die Motivation der Studierenden steigern.

Vorteile für Lehrende

Lehrende profitieren von der Erweiterung der Lehr- und Lernformate, die digitale Technologien bieten. E-Learning, Blended Learning und andere digitale Formate ergänzen die klassische Präsenzlehre und ermöglichen neue Methoden der Wissensvermittlung. Digitale Tools erleichtern auch die Organisation von Lehrveranstaltungen und bieten neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und Kommunikation. Durch die Integration digitaler Technologien in die Lehre können Lehrende ihre Lehrkompetenzen erweitern und effektiver lehren.

Vorteile für die Verwaltung

Die Verwaltung profitiert von der Digitalisierung durch eine effizientere Organisation und Verwaltung von Prozessen. Digitale Tools erleichtern die Organisation von Lehrveranstaltungen, die Verwaltung von Studierendendaten und die Abwicklung von Prüfungen. Durch die Integration digitaler Technologien in die Verwaltung können Prozesse optimiert und Ressourcen eingespart werden.

Fazit

Die Digitalisierung bietet Hochschulen zahllose Chancen, sich zu entwickeln. Gleichzeitig erfordert sie umfangreiche Anpassungen in der Verwaltung, der Lehre und im Mindset der Institutionen.

Hochschulen, die diese Herausforderungen meistern und die Digitalisierung erfolgreich umsetzen, werden in der Lage sein, ihre Position im deutschen Hochschulmarkt zu stärken und Studierenden eine zeitgemäße und qualitativ hochwertige Bildung zu bieten.

Alle anderen werden sich fragen müssen, wie sie ihre Studierenden in Zukunft gewinnen und halten möchten.