Warum unser Bildungssystem kollabiert – und was wir dagegen tun müssen

Deutschland steht vor geschlossenen und überlasteten Kitas, maroden Schulen, überforderten Lehrkräften und einem Hochschulsystem, das sich verzweifelt um Forschungsförderung bewirbt, während die Lehre vernachlässigt wird.

Die Digitalisierung des Bildungssektors bleibt Stückwerk, Eltern werden zu Ersatzlehrern und während Techgiganten tradierte Lernprozesse mit KI aushebeln, blockiert der Bildungsföderalismus selbst für Kernsysteme effiziente Lösungen.

Wir brauchen in der Bildung einen Neustart. Was dieser beinhalten müsste, das skizziert der heutige Blogbeitrag.

In nicht einmal 14 Tagen sind Wahlen… und viele Diskussionen gehen an den drängendsten Problemen unseres Landes komplett vorbei.

Ob Wohnungsnot, schlechte Gesundheitsversorgung, fehlende Pflege, ein (absehbar) kollabierendes Rentensystem oder mangelnde Digitalisierung, all das wird von der großen (Schein)Debatte um Migration und Flucht verdrängt.

Und noch ein weiteres Thema, das mir besonders am Herzen liegt, findet nur am Rande Erwähnung. Ein Thema, das schon seit Jahrzehnten angeblich überragend wichtig ist, bei dem aber doch alle politischen Parteien teils katastrophal versagen: Bildung.

Bildung ist, das hören wir (zu Recht) immer wieder, der zentrale Faktor, mit dem unser Land in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben kann. Ob deutsche Ingenieurskunst, technische Innovationen „Made in Germany“, Teilhabe und Gleichberechtigung, kluges wirtschaftliches Handeln oder eine offene, prosperierende Demokratie, all das geht nur mit guter Bildung.

Und doch stehen wir vor geschlossenen und überlasteten Kitas, Schulen mit kaputten Klos, Stundenausfällen und lächerlichen Lehrer-Schüler-Betreuungsverhältnissen, einer maroden physischen und digitalen Infrastruktur und 16 Bundesländern, die nicht einmal bei zentralen Diensten und technischen Systemen zusammenarbeiten können. Wir sehen Eltern, die am Schulsystem verzweifeln, Kinder, die aussortiert werden und Lehrer, die an den Zuständen zerbrechen. Wir haben uns an den Ausnahmezustand gewöhnt und versuchen, diesen irgendwie erträglich zu machen. Und wenn Eltern das nicht können, sind die Kinder auf sich alleine gestellt und landen früher oder später in der Grundsicherung.

Bildung braucht in Deutschland einen kompletten Neustart.

Dabei lassen sich die zentralen Handlungsfelder m.E. in folgende Bereiche unterteilen:

Mehr Ressourcen für den Bildungssektor

Die Finanzierung des Bildungssektors ist nach wie vor unzureichend. Es besteht ein erheblicher Mangel an Lehrkräften und Erzieher:innen, die Infrastruktur vieler Schulen ist sanierungsbedürftig und die Digitalisierung kommt nur schleppend voran. Zudem fehlen staatliche Angebote für lebenslanges Lernen, wird die Unterstützung für Studierende immer weiter zurückgefahren (BAföG beziehen nur noch 11% der Studierenden) und Eltern finanziell immer mehr in die Pflicht genommen (z.B. für technische Geräte, Nachhilfe und Softwarelizenzen).

Frühkindliche Bildung als Priorität

Die ersten Jahre eines Kindes sind entscheidend für seinen späteren Bildungsweg und die Bildungsmobilität ist in Deutschland kaum mehr gegeben. Viele Kinder, die besonders von frühkindlicher Bildung profitieren würden, haben keinen Zugang zu Kita-Plätzen oder werden nicht angemeldet. Verbindliche Sprachtests und eine verpflichtende zweijährige Kindergartenzeit könnten diese Situation verbessern. Gleichzeitig ist eine funktionierende Kinderbetreuung essenziell für die Erwerbsbeteiligung von Eltern, insbesondere für Frauen.

Grundlegende Reform der Lehrpläne und Bewertungssysteme

Der Lehrstoff in Schulen wurde immer weiter ausgeweitet, ohne aktuelle und zukunftsrelevante Inhalte ausreichend zu integrieren. Informatik, Technik, Wirtschaft und politische Bildung müssen stärker in den Fokus rücken. Gleichzeitig sollten kreative Fächer wie Kunst, Musik und Sport mehr Raum zur individuellen Entfaltung bieten, anstatt sie mit Notendruck zu belegen. Wir brauchen neue Curricula und Formen des Lernens.

Mehr Schulautonomie und innovative Schulkonzepte

Eng damit verknüpft ist die Tatsache, dass Schulen in Deutschland unter strikten Vorgaben arbeiten, die wenig Raum für individuelle Konzepte lassen. Dabei zeigen Studien, dass Schulen mit mehr Autonomie erfolgreicher sind. Mehr Flexibilität bei Lehrmodellen, multiprofessionelle Teams aus Quereinsteigern, Sozialpädagogen und IT-Expert:innen könnten den Lehrermangel abfedern. Zudem müssen alternative Schulmodelle wie Gemeinschaftsschulen oder längere Eingangsphasen stärker forciert werden.

Reform der Hochschulen und Universitäten

Auch Hochschulen stehen vor grundlegenden strukturellen Problemen: Die Befristungspraxis im Mittelbau sorgt für Unsicherheiten, die Einwerbung von Forschungsgeldern ist mit hohem Aufwand und geringer Erfolgsquote verbunden, und die Lehre wird oft zugunsten der Forschung vernachlässigt. Gleichzeitig sind viele kleine Hochschulen durch den demografischen Wandel in ihrer Existent bedroht und müssten neue Studienformen anbieten.

Stärkung der Berufsbildung und Weiterbildung

Der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen für Deutschland. Bis 2035 könnten rund 5 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Gleichzeitig blieben 2023 über 40.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Die berufliche Bildung muss attraktiver gestaltet und lebenslanges Lernen stärker gefördert werden, beispielsweise durch staatlich unterstützte Weiterbildungskonten oder eine engere Verzahnung mit akademischer Bildung. Der Erfolg privater Anbieter zeigt hier deutlich, dass ein riesiger Bedarf an Angeboten besteht.

Migration und Integration als Bildungsthema

Bildungseinrichtungen spielen eine zentrale Rolle bei der Integration von Geflüchteten und Migranten. Sie benötigen mehr Unterstützung, um Sprachförderung und kulturelle Eingliederung erfolgreich umzusetzen. Zudem müssen vorhandene Abschlüsse schneller anerkannt werden, damit qualifizierte Fachkräfte nicht unnötig lange auf eine berufliche Perspektive warten müssen. Für Schulen und Hochschulen gilt es, gezielte Programme für Nicht-Muttersprachler zu entwickeln, um ihnen einen besseren Bildungsweg zu ermöglichen. Dies wird bisher in keinster Weise ausreichend gefördert.

Bildung für die digitale und KI-getriebene Zukunft

Trotz einiger Fortschritte fehlt es in Deutschland an einer durchdachten Digitalisierungsstrategie im Bildungsbereich. Nur jede zweite Schule ist an ein Glasfasernetz angeschlossen, fast an keiner Schule gibt es professionelles Personal zur Pflege von Systemen und digitale Unterrichtskonzepte sind oft mangelhaft oder fehlen komplett. Kein Wunder, wenn diese Themen bei der Weiterbildung von Lehrern vielleicht 1-2 Tage im Jahr umfassen. Gleichzeitig wird künstliche Intelligenz den Bildungssektor revolutionieren. Und doch gibt es bislang kaum verbindliche Lehrpläne für KI-Kompetenzen, digitale Ethik oder Data Literacy. Deutschland muss hier international aufholen.

Mehr Kompetenzen für den Bund

Schließlich führt der Bildungsföderalismus zu ineffizienten Doppelstrukturen, Problemen bei Schulwechseln über Bundesländergrenzen hinweg und einem Mangel an standardisierten (technischen) Lösungen für den Schulbetrieb. Wichtige Innovationsprojekte wie die Digitalisierung oder der Einsatz von KI in Schulen stagnieren aufgrund unklarer Zuständigkeiten. Fragen zur Finanzierung der digitalen Infrastruktur werden hin und her geschoben und einheitliche Ansätze von den Landesfürsten ausgehebelt. Es braucht unbedingt eine stärkere Rolle des Bundes, um für mehr Einheitlichkeit und Effizienz zu sorgen.

Ob wir all das – oder wenigstens ein wenig - von der nächsten Regierung erwarten können? Ich wage es zu bezweifeln, zumindest, wenn ich mir die Wahlprogramme anschaue. Und noch mehr, wenn ich auf die Praxis und die handelnden Akteure in Bildungsministerien, KMK oder Schulämtern schaue.

Aber letztlich bleibt uns nur, täglich weitere darauf hinzuwirken, dass sich die Situation verbessert. Sich in Schulen einzubringen, Politiker:innen an ihre Verantwortung zu erinnern, Kinder zu stärken, Kindergärten zu fördern oder Bildungsprojekte zu finanzieren.

Denn ansonsten war es das, mit dem Wohlstand, mit Partizipation und (gesellschaftlichem wie wirtschaftlichem) Fortschritt. Und irgendwann vielleicht auch mit unserer Demokratie.

Taugt KI für die Bewertung schriftlicher Arbeiten?

Wie zuverlässig ist KI bei der Bewertung schriftlicher Arbeiten? Neue Untersuchungen offenbare Mängel, die einen Einsatz an Schulen und Universitäten wenig empfehlenswert erscheinen lassen.

Das haben sich Rainer Mühlhoff von der Universität Osnabrück und und Marte Henningsen von der Maastricht University gefragt und die „KI-Korrekturhilfe“ von fobizz - einer KI-Suite für den Schuleinsatz - getestet.

Das Tool soll Lehrende bei der Bewertung und Rückmeldung von Schülerarbeiten unterstützen und lässt sich methodisch auch auf den Einsatz an Hochschulen übertragen.

Allerdings weist die Analyse auf erhebliche Defizite hin:

Die Bewertungen und qualitativen Rückmeldungen des Tools hingen häufig vom Zufall ab und verbesserten sich auch nicht durch die Einarbeitung der vom Tool formulierten Verbesserungsvorschläge.

Eine Bestbewertung war nur mit Texten erreichbar, die von ChatGPT geschrieben wurden.

Falschbehauptungen und Nonsense-Abgaben wurden häufig nicht erkannt, und die Umsetzung einiger Bewertungskriterien war unzuverlässig und intransparent.

Leider resultieren diese Mängel aus fundamentalen Einschränkungen großer Sprachmodelle und grundlegende Verbesserungen dieses oder ähnlicher Tools seien damit, nach Einschätzung von Rainer Mühlhoff, zunächst nicht zu erwarten.

Spannend ist, dass die Ergebnisse den Behauptungen einer Studie der IU Internationale Hochschule diametral gegenüber stehen, wonach KI-Bewertungen fairer und konsistenter seien. Dass die Studie der IU methodisch fraglich war und eher offenbarte, dass die Erstbewertungen der Hochschule massiv positiv verschoben sind, darauf war ich aber bereits in einem eigenen Beitrag eingegangen.

Umso spannender ist es also, die Entwicklungen und Analysen für dieses Thema zu verfolgen. Bis auf weiteres hat sich unser KI-Team übrigens entschieden, KI nicht für die Korrektur von Arbeiten einzusetzen... eben weil wir dieselben Probleme und inhärenten Fehler sehen, wie die Analyse von Mühlhoff und Henningsen.

Die gesamte Studie findet sich unter https://rainermuehlhoff.de/fobizz-KI-korrekturhilfe-test-studie/

KI an Hochschulen - Was wollen eigentlich die Studierenden?

Studierende nutzen KI-gestützte Technologien bereits intensiv und haben teils klare Erwartungen daran, wie ihre Hochschulen KI integrieren sollen. An der Wilhelm Büchner Hochschule (WBH) wurden diese Wünsche in einer Studie untersucht und die Nutzung des hochschuleigenen KI-Tutors “CampusGPT” untersucht…

Seit ChatGPT im November 2022 zum ersten Mal der breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurde und - nicht nur mit Blick auf die Nutzerzahlen - alle Rekorde brach, scheint eine Ewigkeit vergangen zu sein. Knapp zwei Jahre nach dem Release des Large Language Models (LLM) ist KI allgegenwärtig. Kein Tag vergeht, an dem nicht neue Anwendungen vorgestellt, Benchmarks veröffentlicht oder Studien publiziert werden, die den Erfolg (oder - seltener - Misserfolg) von KI-unterstützen Lösungen präsentieren.

Auch der Hochschulsektor bleibt davon natürlich nicht verschont. Schon kurz nach der Veröffentlichung von ChatGPT 3.5 häuften sich Berichte, welche Klausuren die KI bestand, wie sie in der Erstellung von Hausarbeiten zum Einsatz kam oder ganze Prüfungsformen faktisch obsolet machte. Initiale Probleme - wie erfundene Zitationen - wurden von spezialisierten Lösungen (z.B. Elicit, Scite oder Jenni AI) schnell gelöst und in der Zwischenzeit versprechen Suites wie Aithor oder Paperpal ganze wissenschaftliche Artikel auf Knopfdruck. Die Qualität der Antworten bei ChatGPT 4o, Llama 3.1 oder Gemini 1.5 hat ebenfalls weiter zugenommen und sogenannte Halluzinationen (faktisch: erfundene Inhalte) wurden reduziert.

Kein Wunder also, dass Hochschulen große Sorge hatten (und haben), dass Studierende die neuen Tools missbräuchlich nutzen und Lernen nur noch auf dem E-Paper stattfindet. Dabei gerät zu oft aus dem Blick, welche großen Potenziale KI für das Studium bietet und dass es - bildlich gesprochen - unter den Studierende sicherlich faule Äpfel gibt, damit aber noch lange nicht der gesamte Korb verdorben ist.

Ganz im Gegenteil: Eine Reihe von Studien zeigt, dass Studierende einem KI-Einsatz im Studium überwiegend positive gegenüberstehen und Lösungen aktiv nutzen möchten, um ihren Lernerfolg zu verbessern. Sie wünschen sich insbesondere, dass KI aktiv in ihre Studiengänge integriert wird und z.B. die Rolle von Lernbegleitern und Tutor übernimmt (Kim & Cho, 2023). Dabei sollen die von der Universität bereitgestellte KI-Tools besonders verlässlich sein und auf validierten Lerninhalten basieren (Balabdaoui et al., 2024).

Wenngleich es durchaus noch Bedenken bzgl. möglicher Nachteile und Risiken gibt (Idroes et al., 2023), überwiegen bei den Studierenden also positive Erwartungen. Die Einstellung gegenüber KI variiert indes je nach Studienfach und Geschlecht, wobei gerade IT-lastige Fächer - wenig überraschend - die größte Begeisterung zeigen.

Erwartungen an KI im Studienkontext

Was also sind laut Studienlage die konkreten Wünsche der Studierenden an KI-Lösungen in ihren Hochschulen? Nun, sie lassen sich grob in fünf Bereiche unterteilen:

Personalisierte Unterstützung: Studierende erwarten, dass KI ihnen individuell zugeschnittene Lernerfahrungen bietet, die durch personalisierte Tutorensysteme und gezielte Hilfe ihren spezifischen Lernfortschritt unterstützen.

Effektives Lernen: KI soll Routineaufgaben übernehmen, damit sich Studierende auf komplexere und anspruchsvollere akademische Arbeiten konzentrieren können, was ihre Lerneffizienz insgesamt erhöht.

Kritisches Denken und Kreativität: Studierende wünschen sich, dass KI sie zu "höherem Denken" und kreativen Lösungsansätzen anregt, indem sie Aufgaben stellt, die über einfache, von KI lösbare Probleme hinausgehen.

Faire und transparente Bewertung: Auch im Bereich der Prüfungen und Bewertungen erhoffen sich Studierende, dass KI präzisere und transparentere Bewertungen liefert als ihre menschlichen Vorbilder. [Anm.: Wie problematisch dies jedoch ist, habe ich bereits in einem anderen Artikel thematisiert.]

Praxisbezug und Wissenstransfer: Studierende wünschen sich, dass KI ihnen hilft, reale Probleme zu lösen und die im Studium erworbenen Fähigkeiten praxisnah anzuwenden, um ihre Employability zu steigern.

Klingt alles logisch, allerdings stammten die Umfragedaten größtenteils aus US-amerikanischen Hochschulen oder Einrichtungen in Asien. Ob es davon abweichend ein "deutsches" Mindset gibt und noch weitere Erwartungen existieren bzw. wie Studierende in Deutschland den Einsatz von KI in der Bildung bewerten, wollten wir deshalb über eine eigene Befragung erfahren.

Erwartungen an KI an der Wilhelm Büchner Hochschule (WBH)

Zu diesem Zweck lancierten wir im Juni 2024 eine entsprechende Befragung an der größten technischen Fernhochschule Deutschlands, der Wilhelm Büchner Hochschule. Die Ergebnisse waren - wenn auch nicht völlig neu - in ihrer Eindeutigkeit doch überraschend.

Bewertung des Einsatzes von KI in der Bildung

So stand eine sehr große Mehrheit der Studierenden (86%) der Idee positiv gegenüber, KI im Bildungsbereich einzusetzen. Unter den Studierenden, die den KI-Tutor CampusGPT der WBH bereits genutzt hatten, war diese Quote sogar noch höher (92%).

Im Lernkontext formulierten die Studierenden zudem klare Wünsche, wobei sie KI-Systeme unterstützen sollen. So wünschten sich 84% KI-Assistenten für die Vorbereitung auf Prüfungen, 82% mehr Schulungen und spezifische Studieninhalte zu KI, 77% individuelle Lernpfade und Studieninhalte aus Learning Analytics Tools.

Die Erwartungen der Studierenden bewegen sich dabei auf einem hohen Niveau, denn keine der vorgeschlagenen Lösungen wurde von mehr als einem einem Drittel der Befragten als "eher unwichtig" oder "sehr unwichtig" bewertet.

Welche weiteren KI-Angebote soll die Hochschule entwickeln? (1 = sehr unwichtig, 4 = sehr wichtig)

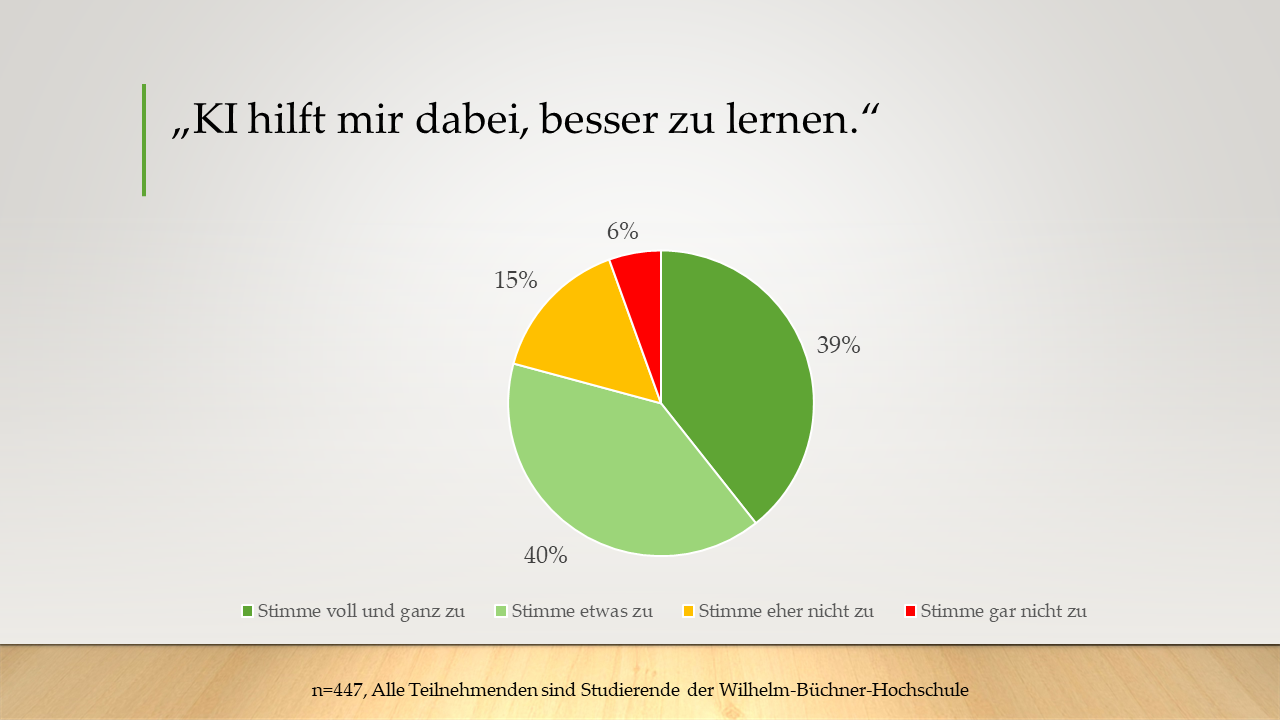

94% der KI-kompetenten Studierenden lernen dank KI-Lösungen besser

Woher die Begeisterung für das Thema KI kommt, wurde aus der Umfrage ebenfalls ersichtlich. Ein großer Anteil der Studierenden war der Ansicht, dass KI ihnen dabei hilft, besser zu lernen (79%). Unter den Befragungsteilnehmern, die KI im privaten und beruflichen Umfeld häufiger einsetzen ("KI-kompetente Nutzer:innen"), stieg dieser Anteil sogar auf 94%.

Positiver Einfluss von KI auf den Lernerfolg

78% gaben zudem an, dass gerade benachteiligte Studierende durch KI besser unterstützt werden könnten, z.B. in Form adaptiver Lernszenarien, Erläuterungen in anderen Sprachen oder der Bereitstellung von praktischen Beispielen zum besseren Verständnis.

Potenzial von KI für benachteiligte Studierende

Gleichzeitig gab es noch einige Unsicherheiten in der Nutzung von KI beim Lernen. Der Aussage "Ich habe Sorgen, dass mir bei einer KI-Nutzung unterstellt wird, im Studium zu schummeln / zu betrügen", stimmten 73% der Studierenden zu. Hier sollten Hochschulen also frühzeitig klare Regelungen treffen und Rechtssicherheit herstellen, damit Studierende beim Einsatz von KI kein ungutes Gefühl haben.

Hochschulen und Studium werden durch KI nicht entwertet

Dass KI das "klassische" Studium überflüssig macht, sehen die Studierenden übrigens nicht. Nur 6% stimmten der Aussage zu, dass man durch KI irgendwann gar keine Hochschulen mehr benötige und nur für 20% könnte KI die menschliche Betreuer:innen ersetzen.

Menschliche Lehrende sind weiterhin unverzichtbar

Insgesamt gaben die befragten Studierenden also an, dass KI riesige Potenziale bietet. Zu bedenken gilt allerdings - und dies deckt sich mit den Erkenntnissen der internationalen Befragungen - dass die Befragung in einem sehr technik- und KI-affinen Umfeld stattfand. So gaben 37% der Befragten an, KI im beruflichen Umfeld sehr häufig oder eher häufig zu nutzen. Im privaten Umfeld - also z.B. dem Studium - waren es mit 45% sogar noch mehr. Dabei greifen knapp 30% auch auf kostenpflichtige Tools (wie Pro-Accounts von ChatGPT oder Midjourney) zu.

Mit dieser hohen KI-Nutzung liegen die WBH-Studierenden im Vergleich zu anderen Gruppen in Deutschland an der Spitze. Laut statistischem Bundesamt nutzten Ende 2023 nämlich erst 12% der Unternehmen in Deutschland KI-Tools, bei der privaten Nutzung variiert laut Statista der Anteil zwischen 13% (in der GenX) und 40% (GenZ).

Für uns ist somit der nächste logische Schritt, die Befragung auch an Hochschulen mit anderen Studienprofilen durchzuführen und so zu prüfen, ob die "KI-Begeisterung" auch in nicht-technischen Studiengängen zu finden ist und inwiefern Wünsche und Erwartungen der Studierenden abweichen.

Unabhängig davon wird die Einführung von KI-Tutoren an den Hochschulen der DWG Bildungsgruppe intensiv vorangetrieben werden. Denn gerade in diesem Bereich spielt KI seine Stärke - sehr schnelle und umfangreiche Antworten - aus, wie das überwiegend positive Feedback der Befragten zeigte.

Feedback zum Einsatz der KI-Tutoren an der WBH

Es geht bergab: Studierendenzahlen im Wintersemester 2023/2024 weiter gesunken

Die Zahl der Studierenden in Deutschland ist im Wintersemester 2023/2024 erneut zurückgegangen. Einzelne Hochschulen haben in den letzten Jahren bis zu 30% ihrer Studierenden verloren. Wird das für einige Institutionen existenzbedrohend?

Wieder 1,7% weniger Studierende in Deutschland: das ist das Ergebnis der Schnellmeldungen des Statistischen Bundesamt (DESTATIS).

Damit ist die Zahl der Studierenden in Deutschland zum zweiten Mal hintereinander zurückgegangen und liegt jetzt bei 2,87 Millionen.

Dabei fällt der Rückgang in den einzelnen Hochschularten unterschiedlich stark aus. Die Zahlen der Studierenden an Universitäten ging um 2,4 % zurück, an Fachhochschulen nur um 0,5 %. An den Kunsthochschulen der Republik stieg die Zahl der Studierenden sogar um 1,9 % (allerdings auf bescheidene 37.400).

Entwicklung der Studierendenzahlen im WS 2023/2024 nach Bundesländern

Den größten Unterschied lässt sich wieder einmal zwischen privaten und staatlichen Hochschulen feststellen. So wuchs die Zahl der Studierenden an Fachhochschulen in um 5 %, in Thüringen sogar um 8,2 %. Brandenburg konnte in den letzten Jahren die Ansiedlung mehrerer privater Hochschulen und Universitäten verzeichnen, so die Gisma Hochschule, die UoE (University of Europe) und die HMU Health and Medical University . Diese wuchsen zuletzt stark.

In Thüringen wiederum treibt die IU Internationale Hochschule die Studierendenzahlen nach oben, sie dürfte im letzten Jahr um mehr als 10% gewachsen sein (und damit jetzt 115.000 bis 120.000 Studierende haben). Das Wachstum der IU fällt damit indes deutlich geringer als in den letzten Jahren aus, als die Erfurter um über 40% pro Jahr wuchsen. Auch der Markt der privaten Studierenden hat also seine Grenzen... und der Wettbewerb holt auf.

Detaillierte Zahlen zu einzelnen Hochschulen wird es voraussichtlich erst in der 2. Jahreshälfte 2024 geben, da das DESTATIS entsprechende vorläufige Meldungen eingestellt hat. Spannend bleibt es auf dem Bildungsmarkt aber auf jeden Fall.

PS. Das Saarland hat dieses Jahr keine aktuellen Zahlen geliefert und fehlt deshalb in der Übersicht.

Bewerbung zu gut, Studienplatz weg?

Weil er KI-Tools für seine Bewerbung genutzt haben soll, wird ein Student an der TU München abgelehnt. Er zieht vor Gericht und verliert. Der Fall wirft mehr Fragen auf als er Antworten liefert.

Klingt unglaublich aber wurde gerade sogar gerichtlich bestätigt. Was war da also los?

Die Technische Universität München (TUM) lehnte im August 2023 einen Bewerber für einen Masterstudiengang ab, weil sie vermutete, sein englischsprachiges Essay sei "mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 45 % von künstlicher Intelligenz verfasst worden". Dafür spreche die hohe Qualität des Beitrags, der "durch seine Perfektion, seinen Satzbau und die Textgestaltung von dem (abweiche), was nach der Lebenserfahrung von einem Bachelorabsolventen zu erwarten sei."

Der Student zog daraufhin vor Gericht und argumentierte - aus meiner Sicht durchaus schlüssig - dass die Universität dies zwar vermuten dürfe, faktisch aber weder Beweise vorlegen könne, noch die genutzte KI-Erkennungssoftware zuverlässig sei (was ich an anderer Stelle auch schon mehrfach gezeigt habe) oder eine KI die erforderlichen Zitate und Quellen generiere. Zudem hatte der Bewerber sein Bachelor-Studium mit "sehr gut" (1,45) abgeschlossen und fünf Monate an einer Universität in den USA verbracht.

Ausgeschlossen werden konnte also nicht, dass der Student die englischsprachige Bewerbung selbst erstellt hatte.

Das Verwaltungsgericht München folgte dem jedoch nicht. Es argumentierte unter anderem, dass Bachelor-Absolventen regelmäßig zu verschachtelter und überlanger Ausdrucksform neigten und nicht zum Punkt kämen. Das sei beim Essay des abgelehnten Bewerbers aber anders. Zudem sei die Bewerbung in "hervorragendem Englisch und ohne jegliche Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler verfasst", was höchst selten vorkomme. Alles in allem lasse dies die Nutzung von KI-Systemen vermuten, die eben eine viel höhere inhaltliche und strukturelle Qualität liefern würden als Bachelor-Absolventen.

Was bei mir die Frage aufwirft: brauchen wir nach dieser Argumentation überhaupt noch Bachelor-Studiengänge (wenn der Output doch so kläglich sei)? Sollten Bewerber in Zukunft extra Fehler einbauen, um authentisch zu wirken? Und wie steht die TUM generell zur Nutzung von KI-Tools, die - natürlich - die Qualität von Texten deutlich steigern können, sei es durch ChatGPT oder DeepL Write.

Der Beschluss des Münchner Gerichts stellt die bisherige Rechtspraxis - in dubio pro reo - in jedem Fall auf den Kopf und dürfte in einigen Rechtsabteilungen an Hochschulen für Erstaunen sorgen.

Einen Beitrag zur Gerichtsentscheidung findet Sie hier.